Mezquita de Taza

La región de Taza es un enclave estratégico situado al noreste de Marruecos, donde constituye un corredor natural entre el Rif y las montañas del Atlas Medio, lo que finalmente facilita la conexión entre las llanuras atlánticas y Argelia. Tan es así que históricamente ha representado el punto de paso entre dos capitales de gran trascendencia: Fez y Tremecén. Sin embargo, la ciudad de Taza, encaramada en lo alto de un promontorio, no adquirió mayor relevancia hasta el periodo almohade, cuando en el transcurso de su avance militar por el territorio, y a la espera de finalmente apoderarse de Marrakech, ʿAbd al-Muʾmin (1130-1163) consolidó esta región y la ciudad sirvió como base de operaciones en sus siguientes campañas. Desde entonces Taza fue un punto militarizado de gran importancia, siendo denominado en ocasiones como Ribāṭ Taza.

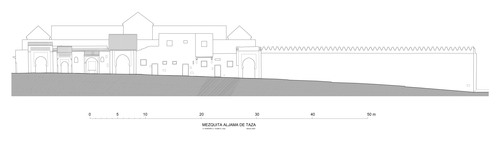

ʿAbd al-Muʾmin fue el responsable de amurallar el lugar y construir una mezquita aljama que se ha venido identificando con el imponente oratorio que hasta hoy se alza en el punto más alto de la ciudad histórica. Partimos así de una fundación almohade ordenada por el propio califa, si bien la fecha de su construcción plantea varias posibilidades dependiendo de la fuente. De hecho, las crónicas en ningún momento hacen mención a la erección de la mezquita, sino al asentamiento urbano. En primer lugar, Rawḍ al-Qirṭās transmite que el ribāṭ de Taza fue ordenado construir en 529 H (1134-5). Por su parte, la cronología aportada por al-Bayḏaq sugiere que la región no fue tomada hasta el año 536H (1141-2), lo que obligaría necesariamente a retrasar la obra y, finalmente, ante la ambigüedad y conflictos que ofrecen algunas crónicas como al-Istibṣār, Sedra (2017) sostiene que la construcción del ribāṭ se podría retrasar hasta 547-8H (1153-4), cuando ʿAbd al-Muʾmin prepara la conquista del Magreb central. De este modo, aunque todas las dataciones se concentran bajo el mandato del mismo soberano, su relación de antero-posterioridad varía con respecto a las otras grandes obras de este soberano, tales como Tinmal (1148) y las dos fases de la Kutubiyya (fundación en 1158 y ampliación antes de 1163).

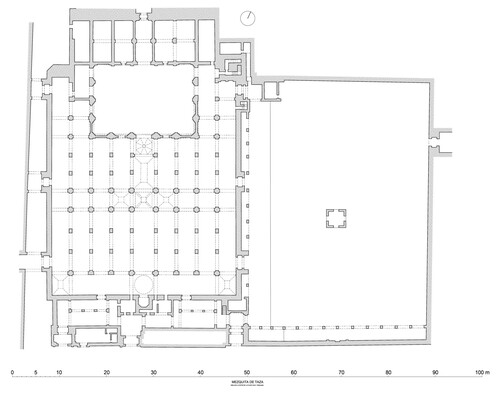

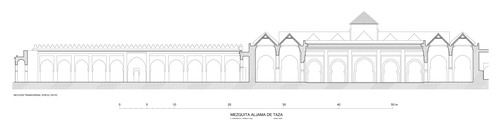

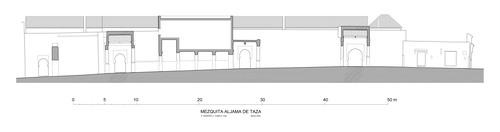

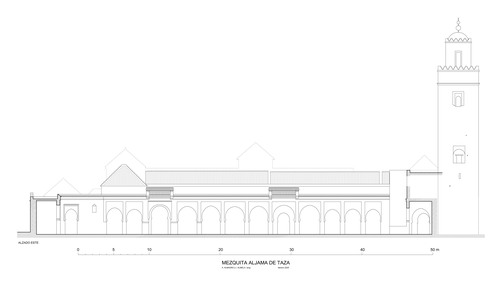

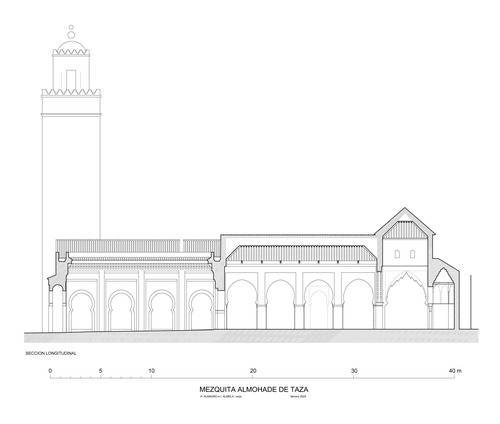

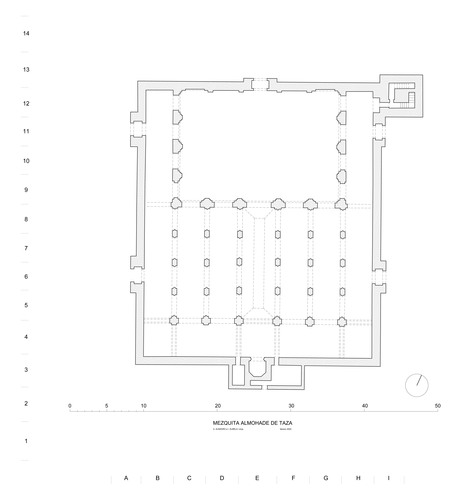

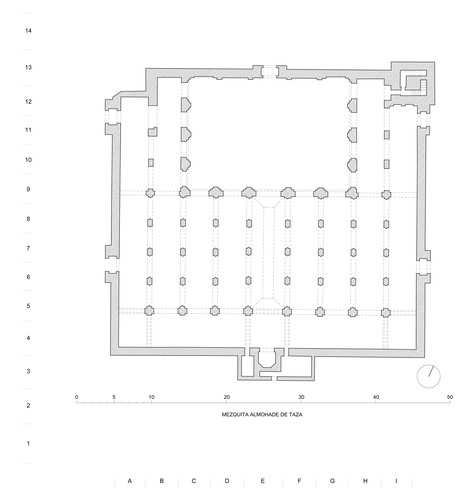

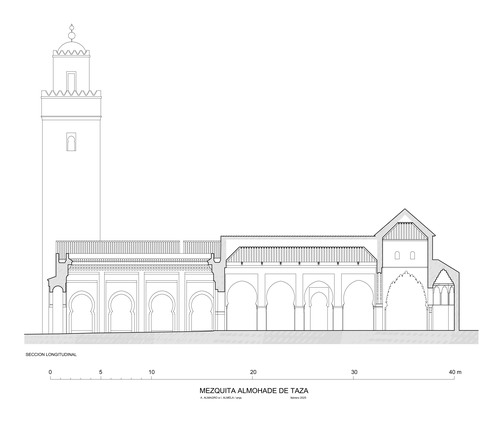

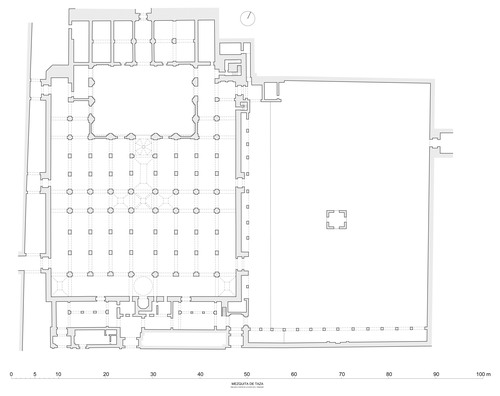

Con todo, la aljama de Taza representa un tipo de mezquita cuya fisionomía ha sido marcada por el proceso de ampliación posterior, pudiendo haber sido reformada y ampliada en 1291-2 por el sultán meriní Abū Yaʿqūb (1286-1306). Incluso podría haber sido objeto de alguna otra reforma adicional bajo el gobierno de Abū ʿInān (1348-1358), quien sabemos por dos paneles epigráficos que constituyó dotaciones inmediatas para una zāwiya y un hospital. Por consecuencia de este devenir, la mezquita presenta hoy una planta con cierta heterogeneidad propia de un edificio transformado, aunque bien es cierto que mantiene un resultado simétrico y estructurado en torno a un único eje axial, lo que revela un proyecto de ampliación dotado de uniformidad. Este patrón tuvo sus precedentes, por ejemplo, en la gran aljama omeya de Córdoba.

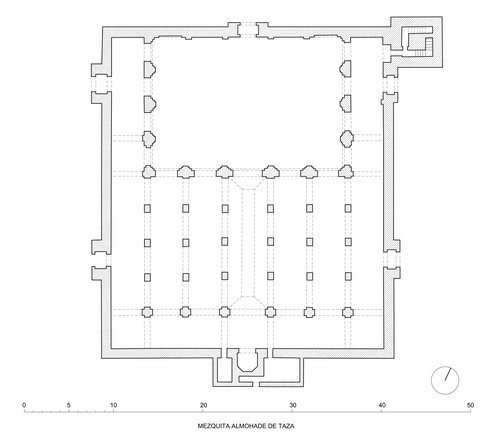

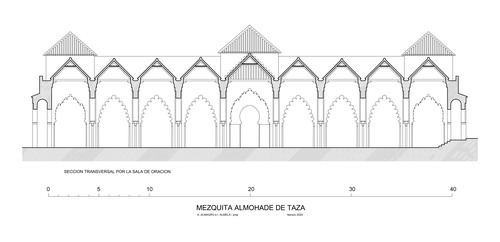

En 1937 Boris Maslow ya planteó la evolución de la mezquita de Taza en dos fases, trazando, además, una planta hipotética de la fundación almohade. A pesar de que su propuesta todavía requiere de mayor justificación arqueológica y arquitectónica, parece en cambio ser bastante sensata y propone una sala de oración primitiva compuesta por 7 naves de 4 tramos y 1 nave transversal junto a la quibla. Esta sala se concentraba al sur del patio actual, cuya configuración coincide aparentemente con el patio almohade. De tal forma, el patio únicamente estaba ceñido por una nave a cada lado y el alminar que conocemos hoy se proyectaba hacia el exterior como un apéndice. En cuanto al frente septentrional, mantiene que las crujías actuales ya podían existir al igual que un acceso en el eje longitudinal. En tanto que las entradas laterales, Maslow sugiere que no solo habrían sido demolidas al añadir posteriormente una nave más por cada lado, sino que, además, habrían cambiado su posición (tramo). Así, aunque no queda claro en qué evidencias se apoyó, para él dos accesos deberían haber existido coincidiendo con el tramo más meridional del patio, coincidiendo con las parejas de arcos trasversales que arriostran las naves laterales.

En un trabajo monográfico posterior, Henri Terrasse planteó aproximadamente la misma transformación, si bien, y con cierta discordancia entre lo que escribe y lo que dibuja, su reflexión siguió profundizándose algo más gracias a los datos extraídos de las inscripciones fundacionales meriníes y los detalles arquitectónicos. La primera fase (mezquita almohade) que sugiere se asemejaba a la de Maslow, aunque difiere de este por considerar una sala de oración de 9 naves perpendiculares a la quibla, es decir, una nave más por cada lado. De esta manera, se conforma un patio flanqueado por parejas de naves y la línea de fachada coincide con la alineación actual en los frentes este y oeste, en tanto que el patio estaría, según él, cerrado al norte con un muro simple al igual que ocurre en Tinmal. Con respecto a los accesos, no tiene ningún inconveniente para considerar la continuidad de los 4 laterales (descartando el septentrional y lógicamente los dos laterales situados en la ampliación meriní). Asimismo, para Terrasse el alcance de la obra meriní se podía reconocer en gran medida por la diferenciación tipológica de arcos y puertas.

Ahora bien, un aspecto complicado que presenta la mezquita de Taza y que se trata con cierta ambigüedad en los trabajos anteriores (Maslow y Terrasse) es la posición del muro de quibla de la fase almohade y, por ende, la profundidad de la sala de oración. A primera vista, la planta del edificio actual parece sugerir la fosilización de una sala anterior compuesta por una batería de naves perpendiculares de 3 tramos y 1 nave transversal, coincidiendo esta última con la nave transversal que actualmente atraviesa la sala de oración en el tramo 5º (contado desde la quibla actual).

No obstante, tanto Maslow como Terrasse plantean una sala de oración almohade que no coincide exactamente con este núcleo aparentemente fosilizado, pues propusieron gráficamente naves perpendiculares de 4 tramos más 1 nave transversal, lo que obliga a situar el muro de quibla un tramo más al sur y cuestionar el origen de las dos arquerías transversales que conforman la nave transversal situada en el 5º tramo. Precisamente, de entre estas dos arquerías, la más meridional (la arquería que separa los tramos 4º y 5º) contiene algunos elementos destacables que permiten discutir, de forma no determinante, su origen, función y papel en el proceso transformador.

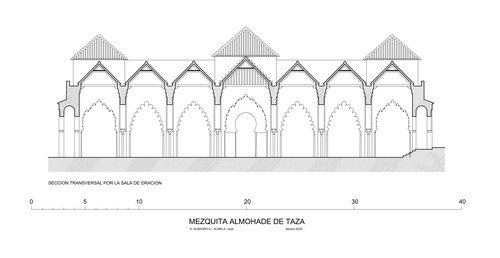

En primer lugar, a favor de reconocer los 4 tramos más septentrionales (5º a 8º) como reminiscencia de la obra primitiva, se reconoce, como ya apuntó Terrasse, una diferencia en los arcos. De este modo, en la posible fase almohade se reconoce una menor luz y el uso de arcos túmidos (fruto de buscar un arco de clave alta ante una luz relativamente corta), mientras que en la ampliación meriní se utilizaron herraduras regulares y de mayor luz.

En segundo lugar, en la arquería que separa los tramos 4º y 5º se identifican tres arcos de lambrequines que, de forma más distinguida, contrastan con los arcos túmidos utilizados en el resto de la arquería y, además, resaltan el valor espacial de tres tramos, en concreto los que recaen en la nave central y las dos naves más extremas. La aportación decorativa de estos arcos podría contribuir a esclarecer en qué momento se ejecutaron, aunque lo cierto es que resulta muy incierto, pues nada descarta que pueda corresponder a un momento avanzado del periodo almohade o principios del meriní. En concreto, el central, presenta una ornamentación propiamente meriní en las albanegas, pero no hay seguridad con respecto al perfil del arco, que podría haberse aprovechado del edificio almohade. En cualquier caso, al margen de su cronología, si atendemos a los arquetipos de las mezquitas de ambos periodos, este tipo de arcos suelen emplearse para anteceder a las tres qubba-s situadas en la nave transversal junto a la quibla y podrían, por lo tanto, ser un motivo para pensar que la nave transversal estuvo situada en el 4º tramo, como propusieron Maslow y Terrasse, y no en el 5º tramo como en cambio sugiere la estructura actual.

En tercer lugar, existe otra huella más que evidenciaría esta interpretación, pues en esta misma arquería se identificaron dos semicolumnas con capiteles de yeso de factura supuestamente almohade arcaica en los lados norte y este de uno de sus pilares. De ser así esta adscripción cronológica, obligaría igualmente a reconocer en este punto una arquería desde un momento muy temprano y no la posición del muro de quibla primitivo. No sabemos cómo estas semicolumnas habrán sobrevivido a la última restauración.

En este sentido, cabe preguntarse por las operaciones que requiere la ampliación de una mezquita hacia el sur (más allá de su muro de quibla) y las soluciones más óptimas para ello. Parece lógico que, en primer lugar, se valore la perforación del muro practicando un gran vano por cada nave perpendicular, solución que ya está documentada por ejemplo en la mezquita de Córdoba y en la Kutubiyya. En el primer caso, se buscó una continuidad limpia de la estructura sin arcos transversales, por lo que el antiguo muro de quibla fue casi arrasado y únicamente quedó como testigo una secuencia de estrechos y largos pilares que coinciden además con la posición de los antiguos contrafuertes exteriores. En el segundo caso, en cambio, se mantuvo en gran medida el muro de quibla y se horadaron grandes vanos que después fueron consolidados con arcos y jambas de yeso, dando lugar así a una arquería pesada de pilares anchos y largos. En cambio, regresando a la mezquita de Taza, aquí se presenta una arquería transversal mucho más liviana que solo puede construirse de forma unificada, siendo imposible haberse originado en un muro previo que, además, sería de tapia. Por todo ello, es evidente que el muro de quibla almohade fue completamente arrasado (junto con su mihrab y cámaras anexas) y probablemente la misma suerte correría gran parte de la nave transversal, que sería sustituida por el primer tramo de la ampliación meriní (4º tramo).

En cuanto a la extensión que podría haber subsistido de la estructura almohade en sentido longitudinal, se podría plantear como mínimo las arquerías perpendiculares a la quibla que discurren desde el tramo 5º hasta el 8º (ambos inclusive), ya que los arcos presentan una geometría homogénea. De tal modo, se invalidaría cualquier posibilidad de que en la fase almohade la nave transversal junto a la quibla se hallase en el tramo 5, como sugiere caprichosamente la composición espacial del edificio actual. Y, por ende, cobra más valor la hipótesis de hallarse esta nave transversal en lo que hoy es el tramo 4 de la ampliación.

Por lo tanto, si la nave transversal almohade recaía en el 4º tramo, cabe cuestionarse por qué en el 5º tramo hay una nave transversal ceñida entre dos arquerías. Considerando todas las observaciones mencionadas hasta ahora, los pilares de la arquería que discurre entre los tramos 4 y 5 podrían ser, al menos parcialmente, de origen almohade, en tanto que los arcos que dividen el tramo 5 podrían contener reminiscencias de las arquerías que discurrían en perpendicular a la quibla en el edificio almohade. Por su parte, los pilares en cruz de la arquería transversal que separa los tramos 5 y 6 podrían responder a la transformación del tramo 5 durante la intervención meriní. En este momento se pudo construir dicha arquería transversal para generar tres qubbas centrales que darían lugar a una secuencia de tramos individuales desgajados de las naves longitudinales. El motivo de crear las nuevas qubbas puede encontrarse en la más central de todas, donde se dispuso una lámpara monumental donada por el sultán meriní Abū Yaʿqūb. Una dinámica semejante se puede reconocer en la mezquita al-Qarawiyyīn, donde Abū al-Ḥasan hizo una cúpula en la nave axial para disponer la famosa lámpara al-nāqūs al-kabīr (la gran campana) que resultó de transformar una campana procedente posiblemente de Gibraltar. Para esta transformación, la mezquita de Taza pudo incorporar una arquería transversal completa (en toda la anchura del edificio) que arriostrase las qubbas y repartiese las cargas horizontales.

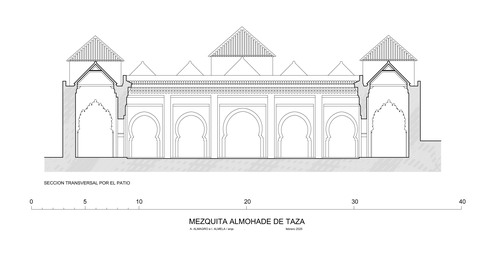

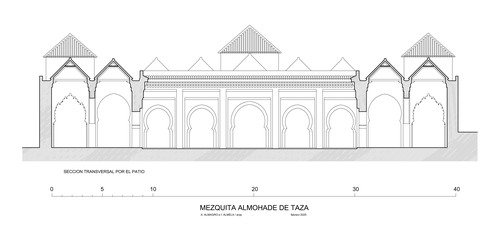

En lo que respecta al patio, parece ser el elemento espacial de la mezquita almohade que mejor se ha conservado, incluso pudiendo proponerse que su materialidad ha subsistido. Este patio de 4 x 5 tramos presenta una proporción inusual si se compara con la Kutubiyya, Tinmal y la configuración fundacional de la mezquita de la Qaṣba (Marrakech), donde se recurre a patios más oblongos. Sin embargo, el patio de Taza exhibe una composición de fachada que ofrece garantías de corresponder con la fase almohade, pues está formada por arquerías de doble rosca bien definida, siendo este un rasgo distintivo de las grandes mezquitas almohades que, después, desapareció en el periodo meriní. Únicamente levanta sospecha el frente septentrional debido a la ausencia de doble rosca y a la distinta altura que presentan los alfices con respecto a las fachadas laterales. De tal modo, esta fachada puede haber sido transformada, quizás en el momento que se añadieron las naves situadas al norte. En origen, el patio almohade pudo cerrarse al norte con un muro simple o con un pórtico arqueado que avanzaría la fachada septentrional unos metros más hacia el norte. A favor de esta segunda opción nos parece significativo el grueso muro que ha quedado fosilizado entre las dos naves laterales del ángulo NO. En primer lugar, este se prolonga más allá del ámbito del patio, lo que correspondería parcialmente con el cierre perimetral de esa posible crujía septentrional (tramo 13). En segundo lugar, este mismo muro sigue conformando parte de la fachada exterior en el tramo que esta se retranquea. En tercer lugar, el ángulo NO de la mezquita se cierra en el flanco occidental con un último segmento de muro (tramo 14) que no presenta continuidad con el muro fosilizado, lo que se podría explicar si el tramo 14 corresponde a una fase posterior de ampliación y el tramo 13 ya existía en la mezquita almohade.

Asimismo, estos detalles se relacionan con otro aspecto significativo, el número de naves laterales que flanquean el patio. El muro en cuestión, fosilizado entre las dos naves (A y B) del ángulo NO, vendría también a justificar la existencia inicial de una sola nave lateral, siendo así una evidencia material al respecto. Además, esta cuestión se vería reforzada a partir del testimonio dejado por una inscripción meriní, que, entre varias intervenciones, comenta la adición de dos naves laterales. En este sentido, si las fachadas laterales fueron desplazadas, ninguno de los accesos actuales puede ser almohade, aunque no hay indicios para defender su posición en otros ejes, por lo que, al igual que Terrasse, optamos por considerar los cuatro vanos laterales conservados en los tramos 6º y 11º, así como uno complementario en el frente septentrional coincidiendo con el eje longitudinal, como suele ser costumbre.

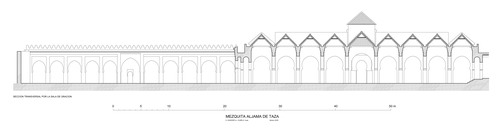

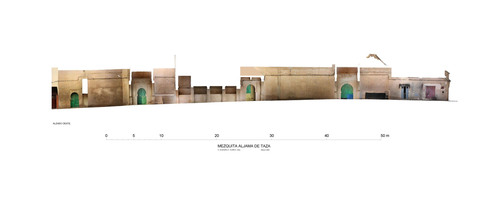

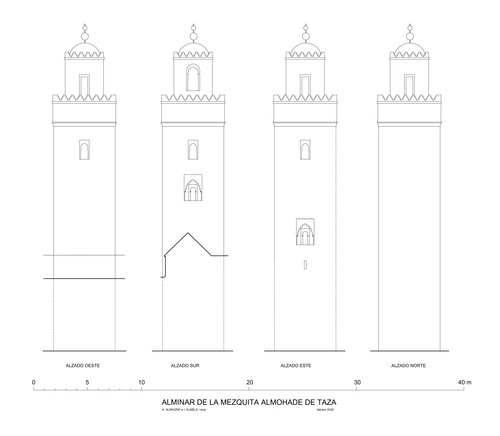

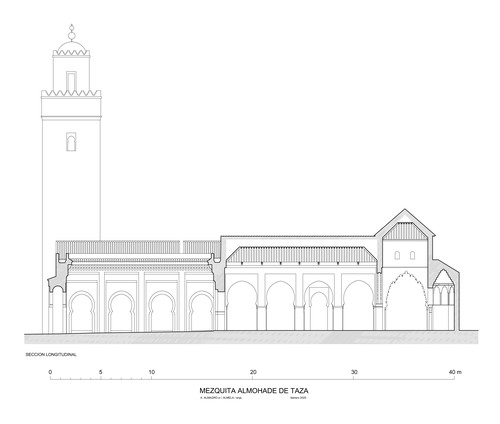

Por último, el alminar situado en el ángulo NE de la mezquita e integrado en el módulo de dicho ángulo también podría tener su origen en la fase almohade, pues su relación compositiva con la planta es bastante regular. De hecho, se adosa al lienzo de muro perimetral que existiría si efectivamente la mezquita inicial solo contó con una nave lateral en cada lado del patio. La torre es de planta cuadrada con 5,52 m de lado y alcanza 22,65 m de altura. Su estructura consiste en un machón central macizo en torno al cual se desarrolla una escalera en sentido antihorario sobre bóvedas de cañón inclinadas y aristas en ángulos. La parte superior de este primer cuerpo se corona con un friso horizontal sin decoración y sobre él se alza un segundo cuerpo más reducido de 4,80 m de altura y 3,50 m de lado que se remata con una cúpula superior. Para su construcción se emplearon sillares bastante regulares en las aristas y sillarejos en los paramentos, aunque independientemente de esta variación se respetan con bastante precisión las hiladas. En cuanto al parapeto del primer cuerpo y el linternón, se optó por el uso de ladrillo.

Ahora bien, el alminar de Taza contrasta de forma llamativa con el de la Kutubiyya por su gran sobriedad decorativa en las fachadas, pues solo se pueden identificar unos pocos vanos con poca entidad en la composición general de los alzados. En este sentido, si se trata de una obra almohade cabría pensar en la posibilidad de una herencia fesí tomada del alminar de al-Qarawiyyīn en un momento previo al florecimiento arquitectónico en Marrakech. Tal como puede observarse en las fotografías publicadas por Maslow y Terrasse, se documentan los siguientes vanos. En el frente sur: una ventana inferior cegada para conformar otra mucho más reducida y una ventana superior dotada de arco decorativo (herradura) parcialmente arruinado y enmarcada por varios alfices (uno con decoración cerámica). En el frente este: una aspillera inferior, una ventana arqueada con alfiz de gran tamaño y otra ventana superior arqueada que se sitúa debajo del friso. Finalmente, en el frente oeste se identifica en su parte superior lo que pudiera ser un gran vano cegado con ladrillo. Según Terrasse, quien pudo observar los restos de ornamento en yeso y cerámica, sugiere que los acabados decorativos corresponderían a la intervención meriní. Restauraciones del siglo XX rehicieron algunos arcos de yeso decorativos siguiendo perfiles angrelados. El frente septentrional, presenta hoy un alzado ciego y enlucido.

En lo que respecta a la transformación meriní del edificio, la inscripción fundacional conservada en la mezquita es bastante elocuente, pues nos transmite la ampliación (ziyāda) de la mezquita en el año 690-1H (1291-2) especificando la adición de 4 naves (balāṭāt) junto a la quibla, otras dos naves laterales (una al este y otra al oeste) y un patio (ṣaḥn) situado al este, así como la reparación (iṣlāḥ) y restauración (ramm) de todas las partes ruinosas. Trasladada esta información al posible reconocimiento espacial de la fase almohade, se puede considerar que la mezquita casi dobló su superficie y alcanzó una sala de oración de hasta 8 tramos de profundidad en la sala de oración. La ampliación consistió en la prolongación de las naves almohades manteniendo así su misma anchura y, a continuación, reprodujo el esquema en T y E más al sur. De este modo, se refuerza la posición de tres qubba-s en los puntos de intersección de dichas naves y especialmente la central junto al mihrab, pues fue dotada de una gran cúpula de arcos entrecruzados. En lo que respecta a las 4 naves junto a la quibla, efectivamente, puede referirse la inscripción a los cuatro tramos más meridionales (1-4), que serían de nueva construcción meriní, pero uno de ellos (4) sustituiría al antiguo tramo de la nave transversal almohade junto a la quibla. Por consiguiente, la información epigráfica podría considerarse bastante contrastable, aunque permanece la duda sobre las dos naves laterales. En su hipótesis, Maslow planteó un oratorio almohade de 7 naves, de modo que las dos naves más extremas podrían corresponder con las intervenciones meriníes descritas en el texto epigráfico. Terrasse, en cambio, optó por un oratorio de 9 naves.

En cuanto al contexto urbano, se pueden reconocer algunos datos de interés que, además, dialogan con el proceso evolutivo de la mezquita. Por ejemplo, al sureste de la mezquita se extienden tres ejes viarios en gran medida alineados con el eje longitudinal de la mezquita y dos de ellos coinciden aproximadamente con las fachadas laterales de la sala de oración. Esto significaría que el trazado del tejido urbano se configuró junto con la propia erección de la mezquita o como consecuencia de ella. La calle más occidental prosigue hacia el norte flanqueando aún hoy el lateral de la mezquita; sin embargo, la calle más oriental entesta contra el muro de quibla y el muro perimetral del patio oriental meriní; siendo esto una evidencia de que la ampliación meriní amortizó dicha calle a su paso frente a la fachada este de la mezquita. Además, los ejes de estas dos calles coinciden parcialmente con las naves más extremas del edificio, lo que vendría a corroborar que estas son parte de la ampliación meriní y que, tras su ejecución, el eje de la calle occidental adoptó un ligero quiebro en trono al nuevo ángulo SO de la mezquita. El tercer eje viario mencionado sería uno central que actualmente llega hasta la puerta situada al sur del mihrab. Este parece haber sido una arteria de gran importancia, ya que se extiende 480 metros hacia el SE y constituye un espacio comercial de gran tránsito a modo de zoco lineal.

En cuanto al frente norte de la mezquita, donde normalmente se halla la puerta principal, realmente no presenta un punto de contacto urbano especialmente significativo, pues son varias las casas que se han adosado y generado el adarve que llega hasta la puerta de la mezquita. Este eje, que ha dado lugar a una calle de trazado algo tortuoso, podía conectar con Bāb al-Rīḥ, aunque no parece servir a un sector urbano especialmente notable, pues la ciudad principalmente se desarrollaba hacia el sur. Con respecto a la calle que rodea la mezquita por el sureste (quibla), es una vía más espaciosa que las demás y en ella se pudieron ubicar la madrasa y la zawiya meriníes, de forma enfrentada a los anexos de la mezquita.

En conclusión, para la mezquita almohade fundacional se han planteado dos hipótesis que varían fundamentalmente por el número de naves laterales. La hipótesis 1 muestra una sola nave lateral a cada lado del patio, mientras que la hipótesis 2 mantiene la existencia de dos naves como en la actualidad. En cualquier caso, a partir de las evidencias materiales y espaciales que presenta la planta, nos inclinamos por defender la primera opción. Asimismo, para el resto de detalles (principalmente: número de tramos, posición de las puertas o existencia de una crujía septentrional) hemos tratado de valorar las propuestas ya planteadas por Maslow y Terrasse, manteniendo aquellas soluciones que nos parecían justificables y proponiendo variaciones en aquellos puntos que permitían una mayor reflexión, especialmente a partir del conocimiento que actualmente se tiene de la arquitectura religiosa almohade y las dinámicas de transformación que pueden darse en las mezquitas.

Ahora bien, el alminar de Taza contrasta de forma llamativa con el de la Kutubiyya por su gran sobriedad decorativa en las fachadas, pues solo se pueden identificar unos pocos vanos con poca entidad en la composición general de los alzados. En este sentido, si se trata de una obra almohade cabría pensar en la posibilidad de una herencia fasí tomada del alminar de al-Qarawiyyīn en un momento previo al florecimiento arquitectónico en Marrakech. Tal como puede observarse en las fotografías publicadas por Maslow y Terrasse, se documentan los siguientes vanos. En el frente sur: una ventana inferior cegada para conformar otra mucho más reducida y una ventana superior dotada de arco decorativo parcialmente arruinado y enmarcada por varios alfices con decoración cerámica. En el frente este: una aspillera inferior, una ventana arqueada con alfiz de gran tamaño y otra ventana superior arqueada que se sitúa debajo del friso. Finalmente, en el frente oeste se identifica en su parte superior lo que pudiera ser un gran vano cegado con ladrillo. Según Terrasse, quien pudo observar los restos de ornamento en yeso y cerámica, sugiere que los acabados decorativos corresponderían a la intervención merini.

Por último, en lo que respecta a la transformación meriní del edificio, la inscripción fundacional conservada en la mezquita es bastante elocuente, pues nos transmite la ampliación (ziyāda) de la mezquita en el año 690-1H (1291-2) y especifica la adición de 4 naves (balāṭāt) junto a la quibla, otras dos naves laterales (una al este y otra al oeste) y un patio (ṣaḥn) situado al este, así como la reparación (iṣlāḥ) y restauración (ramm) de todas las partes ruinosas. Trasladada esta información al posible reconocimiento espacial de la fase almohade, se puede considerar que la mezquita casi dobló su superficie y alcanzó una sala de oración de hasta 8 tramos de profundidad en el eje longitudinal. La ampliación consistió en la prolongación de las naves almohades manteniendo así su misma anchura y a continuación reprodujo el esquema en T y E más al sur. De este modo, se refuerza la posición de tres qubba-s en los puntos de intersección de dichas naves y especialmente la central junto al mihrab, pues fue dotada de una gran cúpula de arcos entrecruzados. Por consiguiente, la información epigráfica es bastante contrastable, aunque permanece la duda sobre las dos naves laterales y la batería de crujías situada al norte del patio.

Iñigo Almela

- Jonathan M. Bloom, Architecture of the Islamic West: North Africa and the Iberian Peninsula, 700-1800, (Yale: Yale University Press, 2020), pp. 121-123, 182-184.

- Saghir Mabrouk, "La fortification de la ville de Taza d´après les sources textuelles et les données archéologiques", Mil Anos de Fortificaçoes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Simpósio Internacional sobre Castelos (Lisboa: Colibri, 2002), pp. 845-848.

- Georges Marçais, L'architecture musulmane d'Occident, (Paris: Arts et métiers graphiques, 1954), pp. 201 y 271.

- Boris Maslow, Les mosquées de Fès et du nord du Maroc, (Paris: Les Éditions d’art et d’histoire, 1937).

- Xavier Salmon, Maroc Almoravide et Almohade: Architecture et décors au temps des conquérants, 1055-1269, (Paris: LienArt, 2018), pp. 86-90.

- Moulay Driss Sedra, “La fondation du ribāṭ de Taza”, Al-Andalus Magreb, 14 (2017), pp. 203-223.

- Henri Terrasse, La Grande Mosquée De Taza, (Paris: Éditions d'Art et d'Histoire, 1943).

- Dolores Villalba, La senda de los almohades. Arquitectura y Patrimonio, (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2015), pp. 499-501.